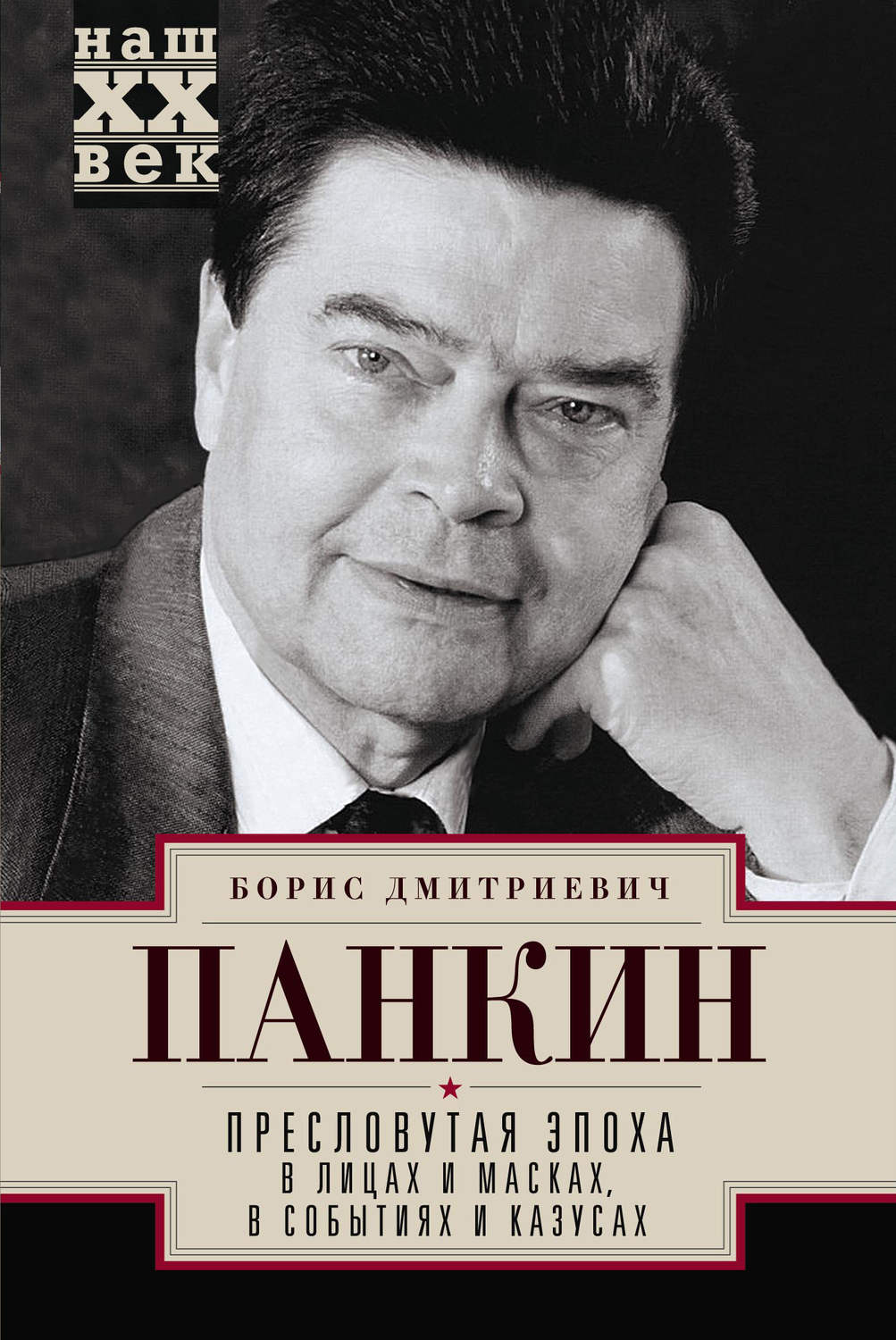

Ломко переворачиваются пожелтевшие от времени листы блокнотов, кружатся, неохотно оседая на землю, пылинки памяти, и в этом кружении складываются силуэты лиц, событий, пейзажей, встреч, коих на веку Бориса Панкина, журналиста и писателя, дипломата и государственного деятеля, случилось немало. Они ему дороги, эти лица и эти события, печальные и смешные, важные, порой даже, как принято говорить, судьбоносные, а порой совсем случайные, но почему-то застрявшие в уголках сознания, а теперь вот потребовавшие слова. Они ему дороги и интересны, но интересны ли гипотетическому читателю?

Вам, из другого поколения, — что вам скажут имена людей, бывших некогда на общественной сцене премьерами, а ныне сделавшихся даже не пылинками в том блоковском смысле, который овеществлен уже в самом названии книги, но просто пылью на поверхности времени? Вам, из другого поколения, — не покажется ли нелепой и ненужной суетой, игрушечными страстями то, что составляло если не все, то немалую часть содержания жизни тех,кто входил в пору зрелости в 60-е годы прошлого столетия, а в 70—80-е грустно расставался — или не расставался, по-всякому бывало, — с романтическими иллюзиями? А стало быть, и содержание жизни автора, которому в 1956-м, когда собрался ХХ съезд партии, сравнялось двадцать пять.

Помню я также максиму Герцена: всякий вправе писать мемуары, потому что никто не обязан их читать.

Не обязан — это верно, и все-таки прочитать стоит, о потраченном времени жалеть не придется. Говорю это с уверенностью, не просто как человек, испытывающий к автору давние симпатии, скрывать которые не собираюсь, и не просто как единомышленник, товарищ по поколению и в какой-то степени по профессии.

Во-первых, «Пылинки» — это просто занимательное чтение. Можно ничего не знать и даже не хотеть знать про какого-нибудь Петра Ниловича Демичева, некогда вполне влиятельного партийного чиновника, одного из главных вершителей судеб культуры и ее мастеров — и каких мастеров! — Твардовского, Любимова, Ростроповича, Вишневской, но ведь совсем не скучен весь этот театр абсурда, участники которого, от миманса до солистов, с самым серьезным видом перекладывают бумаги из одной папки в другую, озабоченно шагают министерскими коридорами, произносят торжественные речи и переезжают с заседания на заседание, познавая таким образом действительность и людей.

Вот, например, сцена из бесконечного, беспрерывного спектакля: некий В. Ф. Шауро, тоже в свое время видный партийный функционер, пеняет Твардовскому — Твардовскому! — на отрыв от жизни. Автор «Василия Теркина» резонно возражает: это вы, Василий Филимонович, жизни не знаете. А тот обижается: как же это не знаю, очень даже хорошо знаю, каждый день в собраниях участвую.

Капустник, право, но это в нынешнем, нормальном восприятии капустник, а тогда не до шуток было, судьбы рушились и культура надламывалась. Борис Панкин этого ни в малой степени не скрывает, так что книга его — чтение не только увлекательное, но и поучительное, притом что как раз на поучение в ней даже намека нет.

Кто не помнит прошлого, обречен пережить его вновь. И еще актуальнее: кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки.

Одно из популярных развлечений нынешних дней — стрельба на поражение старых мишеней и давно сметенных, развенчанных идолов. Благо ведется она из безопасного далека и ничем стрелкам не угрожает. И ладно бы еще, когда были бы они все те же, из другого поколения, хотя и им можно пожелать большей… осмотрительности, что ли. Но ведь слишком много объявилось задним числом тайных диссидентов, которые в свою пору казались, да и были, вполне законопослушными гражданами. Удивительно даже, как это советская власть так долго держалась при столь мощном подполье.

Такие превращения не похвальны сами по себе, но это, в конце концов, дело личной совести каждого. Хуже, что на сцене театра масок как раз и мифологизируется самым беспощадным образом недавняя история, что многократно умножает риск того самого повторения, что запечатлено в афоризме.

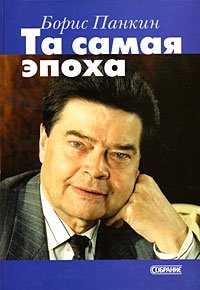

В 60—80-е годы Борис Панкин был последовательно главным редактором одной из крупнейших газет страны — «Комсомольской правды», затем председателем Агентства по авторским правам, иными словами — министром, затем послом в одной-другой европейской стране, то есть принадлежал к тому слою общества (его называют номенклатурой),где принят свой этикет, и ходил теми коридорами власти, в которых играют по четко установленным правилам. И как соблазнительно было бы сейчас, по прошествии многих лет, представить себя по примеру, увы, многих как раз нарушителем этих правил и бесстрашным борцом за свободу духа и творческого самовыражения.

Тем более что действительно Панкин по праву может сказать: делал, что мог , пусть другие сделают больше и лучше. Это в пору его редакторства в «Комсомолке» была напечатана статья Федора Бурлацкого и Лена Карпинского, произведшая — свидетельствую как очевидец — буквально фурор в театральных и литературных кругах Москвы, и, наверное, не только Москвы, и не только театрально-литературных: в ней, хоть и осторожно, но все-таки достаточно внятно было сказано о пагубности администрирования в искусстве, то есть, попросту говоря, о вреде цензуры.

А еще раньше, в том же 56-м году в статье «Как погасили “Факел”», защитил от партийного гонения в Калуге молодого и еще мало кому известного Булата Окуджаву.

Это Панкин писал и печатал на страницах той же газеты статьи о честной, или, его же словами говоря, строгой литературе — книгах Чингиза Айтматова и Валентина Распутина, Василия Шукшина и Михаила Рощина, Василя Быкова и Юрия Трифонова, Марка Щеглова и Виктора Розова, Мустая Карима и Даниила Гранина…

Можно возразить, что в ту же пору острее выступал «Новый мир», и это будет правда.

Только хорошо бы не забывать разницу между ежемесячным журналом, являющимся к тому же в представлении современников оплотом свободомыслия, и ежедневной, с многомиллионным тиражом, партийной по определению (ну комсомольской — какая разница?) газетой.

Между прочим, лучше других понимал и ценил позицию Бориса Панкина — редактора и литературного критика — сам же Александр Трифонович Твардовский, благодарно откликнувшийся в личном письме автору на его статью об эпопее Федора Абрамова о Пряслиных.

Наконец — факт малоизвестный и свидетельствующий уже не о хорошем литературном вкусе и редакторской смелости, но о даре сострадательности — именно Панкин, уже в качестве руководителя Агентства по авторским правам, умудрился каким-то образом устроить дело так, что гонорар за театральные представления в Америке достался не как обычно — упырю-государству, а самому драматургу — Михаилу Рощину, которому нужна была срочная операция на сердце, каких тогда в Советском Союзе не делали. Делал в Штатах только входивший в славу Майкл Дебейки. Недавно замечательного мастера не стало, но кто знает, сколько прожил бы он, когда бы не авантюра, на которую пошел Борис Панкин.

Кто-то опять-таки возразит: да что тут такого, нормальный человеческий поступок. Так оно и есть, конечно. Только ведь прав был Бернард Шоу, говоря, что я — это я и мои обстоятельства. А в таком интерьере, в каком разворачивались эти события, естественные — какие же еще? — человеческие реакции как-то сильно повышаются в цене.

Этой истории — хотя какой, казалось бы, выигрышный сюжет! — в «Пылинках» нет, другие возникают, но и в этих случаях автор сохраняет благородную сдержанность, никогда, даже если для этого есть полные основания, не стремясь утвердиться на авансцене и тем более не стараясь представить себя таким, каким не был. А ведь разве не лестно было бы покрасоваться в кругу таких людей, как Гагарин, Уланова, Константин Симонов, Астрид Линдгрен — этих и иных первостепенных фигур отечественной и мировой культуры, с которыми, короче дальше ли, приходилось сближаться автору?

Наверное, поэтому и удается ему при всей естественной субъективности взгляда достоверно реконструировать даже не просто события, происшедшие в разное время, с участием разных персон, знаменитых, не очень знаменитых и совсем безвестных, но саму атмосферу пережитого рядом и вместе с другими.

Только тут я, собственно, и перехожу к главному. Возможно, напрасно потревожил я тень Герцена, вспомнив его высказывание о мемуарах. Потому что «Пылинки» — не мемуарная книга. В том смысле не мемуарная, что здесь самым решительным образом сбита правильная хронология событий и соотносятся они друг с другом не во времени, не в пространстве, даже не тематически — перечень этих «не» можно продолжать, — но ассоциативно. Автор, как уже было сказано, листает блокноты и тетради, перечитывает записи, сделанные сначала совсем юным репортером, затем молодым, но уже маститым редактором, а еще послом, а также литературным критиком и прочая и прочая и тут же перемещается из далекого, очень далекого порой прошлого в самое что ни на есть актуальное настоящее, оттуда снова возвращается назад, затем отступает в сторону по горизонтали, на чем-то задерживает взгляд, чтобы тут же продолжить нелинейный путь, каковой, собственно, и предстает подвижной точкой скрещения людей, идей, историй.

При этом интересуют его в этом втором прочтении не собственные давние рассуждения, а то, что он услышал в разные времена от своих бесчисленных собеседников.

Услышал и запечатлел. Они-то, эти фразы, притчи, речения, аллегории и прочее и составляют основную ткань книги. Образуется сложная повествовательная композиция, в которой для меня лично, да, думаю, и объективно, важнейшими являются два четко проступающих узора.

Борис Панкин принадлежит к поколению шестидесятников, которое не ругает сейчас только ленивый, причем стрелы летят со всех сторон, естественно, с учетом зеркальной их перемены — вчерашние левые стали правыми и наоборот. Одни с демуленовским пафосом клеймят за то, что, мол, именно шестидесятники подготовили распад великой державы, другим смешна наивность и нерешительность — какое там может быть человеческое лицо у социализма?

Духовная биография, принадлежность к этому славному племени и очерчивает колеблющиеся контуры одного из тех двух узоров, что скрепляют всю мыслительную инженерию книги.

Славному? Но почему же не чувствуется ни в сюжетах ее, ни, главное, в интонации ничего похожего на ностальгию?

Помню, при первом, еще в рукописи, прочтении меня это насторожило. Показалось, что автор, пусть и в сдержанной форме, присоединяется к общей хуле. Это что же такое получается — по своим бьем?

Но потом, поостыв, я сообразил, что ни огорчаться тут нечего, ни обижаться не на кого.

«Пылинки» — это духовный самосуд. Не побивание себя камнями, не покаяние на площади, но внутренний диалог с самим собой — сдержанный, честный и, если вновь воспользоваться названием сильно прозвучавшей в свое время книги литературно-критических очерков Бориса Панкина «Строгая литература», строгий.

Мало клясться верностью собственным убеждениям, писал Достоевский, надо еще постоянно проверять их на истинность. Вот Панкин и проверяет, и, быть может, само это душевно очень нелегкое занятие и удерживает от лирической грусти в повествовательном тоне, той легкой целительной грусти, которую всегда порождает возвращение в молодость со всеми ее очарованиями и заблуждениями. Хотя мне, по совести говоря, такого ностальгического вздоха все же не хватает.

И второе, самое, по-моему, существенное, если говорить о современном звучании книги.

В конце концов, у любой нерядовой книги — а «Пылинки» явно книга нерядовая — всегда два автора: помимо того, чье имя стоит на обложке, еще и читатель.

Так вот, этот соавтор в моем лице находит, что главный содержательный интерес книги сосредоточен в этой точке — да, по-прежнему подвижной, композиционно не закрепленной, — где наши нынешние патриоты-державники сходятся с нашими же либералами-западниками. Сходятся в буквальном смысле, не как заклятые враги, какими являют себя городу и миру, но как тайные союзники. И это не авторское своеволие, это, увы, наличная реальность нынешней российской сцены.

В своем «Соло на IBM» — нью-йоркских записных книжках — Сергей Довлатов вспоминает одну встречу с Иосифом Бродским. Заговорили об общем петербургском, вернее, ленинградском знакомом, и Бродский вздохнул: господи, до чего же он советский. Ничего подобного, возразил Довлатов, он всегда выступал против колхозов (или чего-то в том же роде, запись воспроизвожу по памяти). Ну антисоветский, так же тяжело вздохнул нобелиат, какая разница?

Вот-вот. Либерал — это кто такой? Если отвлечься, при всей их важности, от экономических, политических, юридических позиций, это — человек диалога, человек середины, которую так высоко ставил Паскаль, а следом за ним Вольтер при всех мировоззренческих несогласиях с великим соотечественником.

Не хочется в тысячный раз воспроизводить афоризм насчет жертвенной готовности дать высказаться другому.

Но не таковы наши либералы. Это люди баррикады, у них пламенный взор, они любят разоблачать и умеют говорить, иногда чрезвычайно красноречиво, но совсем не владеют навыком слушания. А ведь, как говорил еще один интеллектуал с Запада, то есть с родины либерализма, Иоганнес Бехер, противоположностью ошибки является ошибка.

Вот с такого рода «либерализмом» Борис Панкин и полемизирует, иногда в острой, хотя всегда достойной, то есть либеральной, форме. У него, замечу, есть ясное моральное право на такую полемику, большее, скажем, чем у меня, хотя вот как раз в данном случае мы с ним единомышленники, без всяких оговорок и сомнений с моей стороны. Это право обеспечено, помимо всего прочего, его непосредственным, хотя и непродолжительным опытом участия в переменах, происходивших у нас на рубеже 80—90-х годов ХХ века. Как раз потому непродолжительным, что либерал, этот аристократ духа, никогда не приходится ко двору в обществе радикалов, пусть и вдохновляющихся самыми лучшими намерениями.

Хотелось бы ошибиться, но, боюсь, если эта книга попадется на глаза кому-нибудь из таких людей, они бросят в автора камень и заклеймят конформистом. Что ж, это лишний раз укрепит в правоте нехитрой, в общем, мысли: революции, а лучше, эволюции в формах собственности, управления и так далее должна предшествовать тяжелая, медленная перестройка в умах.

Тайная, неписаная свобода выше любых писаных прав, хотя — кто спорит? — дороги и они. И пока такая перестройка не осуществится, либерализм у нас будет только риторический, а демократия суверенная.

Вот на какие примерно мысли наталкивает занимательная и поучительная книга с легкомысленным названием «Пылинки времени».