Одно из требований, которые предъявляет к человеку наше время, – быть терпимым даже к самым неприятным для тебя высказываниям, которые ты слышишь и читаешь в СМИ. Вы же хотели свободы? Ну, так получайте свободу. Это понятно, с этим надо жить, и цена, как правило, не так уж и велика.

Но бывают такие моменты, когда смолчать все-таки нельзя, и не потому, что я, как покойная Нина Андреева, «не могу поступиться принципами», а потому, что… Ну, просто предателем будешь, если смолчишь.

В эфире радио «Комсомольская правда» 8 октября 2020 года ведущий Сергей Мардан сказал явно написанную им заранее на бумажку, продуманную фразу, входившую в состав длинного (и, в целом, правильного) панегирика А.И.Солженицыну. Повод был вполне достойный – 50-летие присуждения Нобелевской премии по литературе Александру Исаевичу.

Но вот что было сказано: «Присуждение в 1970-м году Нобелевской премии Солженицыну снова сделало русскую литературу важным делом после того, как советское партийное руководство убило советскую литературу своими дачами и пайками… Явление Солженицына отменяло советскую литературу и советскую власть вместе с нею. Любому читателю в 1970-м было понятно: вот Гоголь, Чехов, Горький, Бунин, вот Солженицын – это русская литература. А Кочетов, Симонов, Погодин, Лацис и Илья Эренбург – нет. Потому что советские писатели просто воспитывали нового человека и то, что они написали, – это просто словесный мусор».

Конечно, можно было бы напомнить Сергею Мардану, что Симонов и Кочетов в шестидесятые входили не просто в разные, а в противостоящие друг другу литературные (а на самом деле – политические) лагеря, что Эренбург еще до справедливо возвеличенного Марданом явления Солженицына публично вступил в единоборство с главным лицом советской власти – Хрущевым. Все это важные вещи, но кто-то наверняка скажет – не главные: что до них сегодняшнему человеку?

Главное и самое обидное – вот это: «словесный мусор», «воспитывали нового человека». (А говорилось это на миллионы людей – в программе «Вечерний Мардан» на одном из самых популярных радиоканалов страны.) Ну и, чтоб побольнее было, «Вечерний Мардан» высказывается в духе незабвенной статьи «Поминки по советской литературе» Виктора Ерофеева: «Советская литература была дамой легкого поведения, которая должна была обслуживать интересы пролетариата, но сама при этом оставалась неблагонадежным буржуазным элементом».

Потому что на самом деле Константин Симонов – не про это. Не про «дом городской, где я празднично жил» (хотя его и после смерти все корили спецпайками и поездками за границу), не про воспитание нового человека. Симонов – про то, как писатель ПЫТАЛСЯ воспитывать нового человека, но вместо этого увидел красоту, оказывается, уже имеющегося в России человека. Увидел эту красоту на войне, восхитился ей и помог этому человеку на грани жизни и смерти, в дни той самой Великой Отечественной войны. Чем помог? Симонов русскому человеку помог в очень важном деле – в том, чтобы вспомнить себя и обрести смысл своего существования – причем в тот самый момент, когда это существование стояло на кону. И не вспомнив его смысл, русский человек мог просто перестать за него бороться. Потому что бороться было – очень больно, очень тяжело.

Что значит «вспомнить себя»? Это вот такие, например, строки:

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти дороги, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

В свое время американец Хедрик Смит, в начале 1970-х работавший в Москве собкором «Нью-Йорк таймс» и написавший первую в западной журналистике достойную книгу о нашей стране «Русские» (The Russians), дал в своей книге подстрочный перевод этого стихотворения и отметил, что именно с него начался возврат советской духовной жизни к чему-то человеческому. Вот это человеческое, смысловое – это и есть самое важное. Политические лагеря во главе с Кочетовым и Твардовским забудутся, отдать их на съедение Мардану мне не так уж и жалко (тем более, что последующие события показали множество изъянов и в позиции противостоявшего Кочетову «либерально-интеллигентского» лагеря). Но нельзя отдавать русскую литературу, которая на самом деле всегда (включая советский период) была единой – и в своей подцензурной, и в своей неподцензурной части.

И здесь бой лучше всего дать на участке Константина Симонова. Думаю, «военкор номер один» одобрил бы такую лексику. Кстати, не отказался бы от нее и Солженицын. Да и фигуры эти – Симонов и Солженицын, родившиеся с разницей в три года «в пользу» Симонова – в биографическом плане отстоят друг от друга не так далеко, как кажется Мардану. В своей книге о Солженицыне в серии ЖЗЛ Людмила Сараскина приводит множество фактов и довоенных писем Солженицына к первой жене, показывающих: в начале сороковых Солженицын, как и Симонов, готовился сражаться и, возможно, погибнуть в классовой «войне за освобождение всего человечества», в которой, помимо нацистской Германии, придется наверняка схлестнуться и с другими западными странами. То есть начинали Солженицын и Симонов как раз очень похоже – романтиками нового строя, теми самыми «новыми людьми», которые были всем обязаны советской власти и да, тут Мардан прав, собирались и дальше воспитывать себе подобных.

То, что произошло потом, – вот что самое интересное. Драматичнейшие события (у Симонова – трагическое отступление советских войск летом 1941-го, у Солженицына – арест в 1945-м) заставили этих мыслящих людей о многом задуматься, многое переосмыслить. Более страстный, Солженицын пошел в этом переосмыслении до конца, стремясь дойти в своем отрицании до самых истоков увиденного им горя и насилия – до «неприкасаемых» в те годы радикалов девятнадцатого века, террористов-народников и т.д. Симонов, словно сосредоточенный на своем участке обороны боец, пытался вникнуть в смысл более близких, знакомых ему событий: войны, предвоенных репрессий, последовавшего после войны всеобщего прославления Сталина, а потом столь же всеобщего его осуждения.

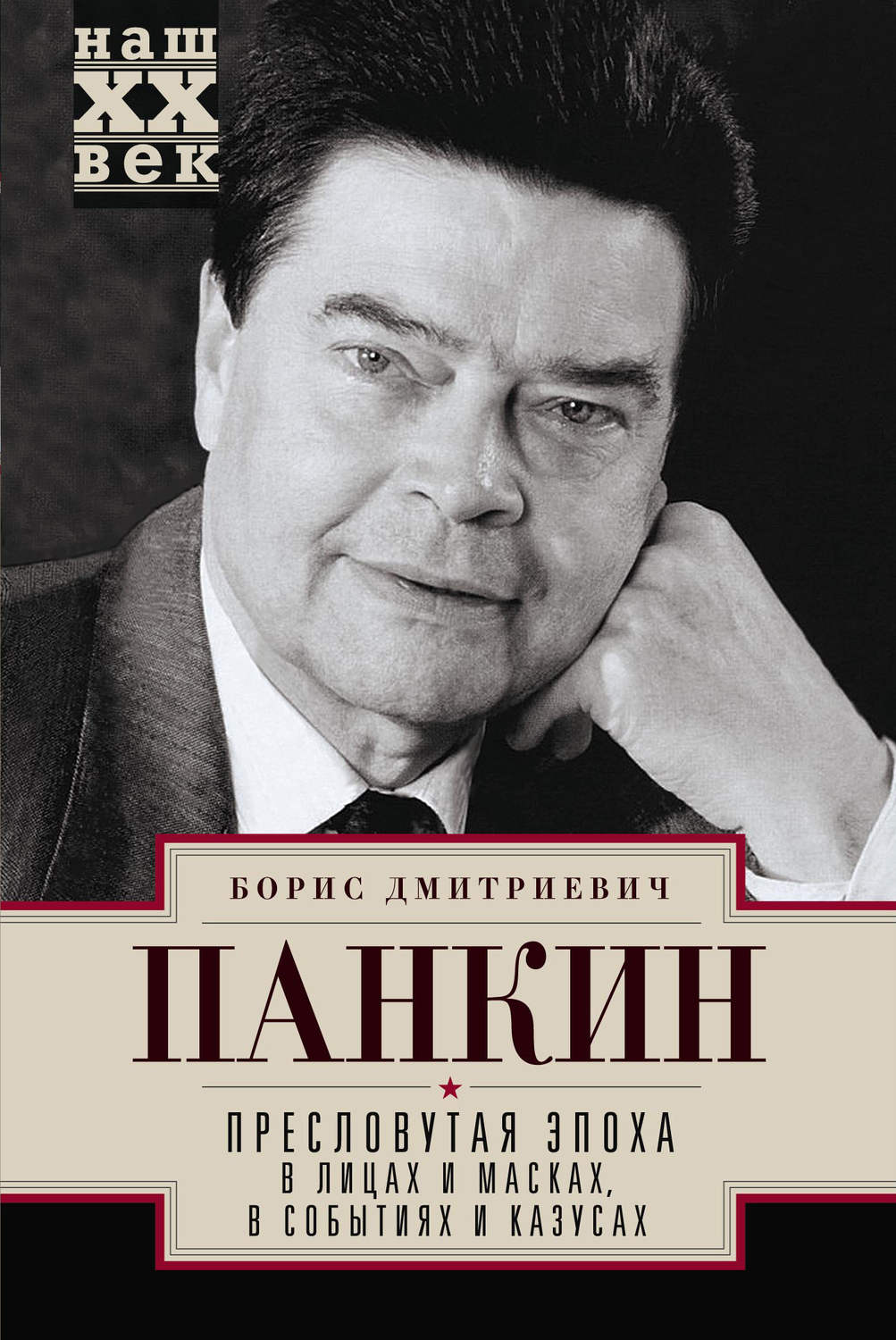

Мы здесь – на портале журналистов всех поколений «Комсомольской правды», у нас в руках – множество публикаций Константина Симонова в нашей газете, множество воспоминаний о нем и самое главное – у нас есть книга бывшего главного редактора нашей газеты Бориса Панкина «Четыре Я Константина Симонова». Так что фактов хватает. А факты для журналиста – главное оружие. Обращаемся к книге «Четыре Я Константина Симонова».

Борису Дмитриевичу довелось встречаться и беседовать не только с самим Константином Михайловичем Симоновым, но и с самыми близкими ему людьми – с его третьей женой Ларисой Жадовой и с секретарем К.М. – Ниной Павловной Гордон. Вот слова Ларисы Жадовой, записанные Борисом Дмитриевичем Панкиным в его книге «Четыре Я Константина Симонова»:

«Я вам должна… должна показать. Это не только мое мнение. Это пометки на полях ваших воспоминаний одного нашего друга, человека, который очень, очень хорошо знал Константина Михайловича.

Она отколола от рукописи исписанную бисерным почерком четвертушку листа, которая давно уже интриговала меня, и протянула мне. «Невольно от текста Бориса Дмитриевича возникает впечатление, — было написано там, — что К.М. в сущности неплохо относится к Сталину или еще не решил, как к нему относиться. Это не так. Именно потому, что его отношение было безоговорочно осуждающим, именно поэтому (так бывало и в отношении к другим людям) он стремился быть объективным, не упрощать и не облегчать. В ту же пору К.М. много говорил со мной о Сталине, и я пишу это со всей ответственностью. Он говорил, что Сталин велик, но страшен…»

— Велик, но страшен, — произнесла она вслух, как мне показалось, с нескрываемой гордостью за того, кому эти слова принадлежали.

— Велик и страшен, — машинально повторил я.

Я не слышал от К.М. именно этих слов, но это было именно то его ощущение, которое я и стремился интуитивно передать. Вот же. Вот оно, это ключевое место в моем очерке, из-за которого, собственно, и вышел спор: «Константин Михайлович приводил немалое число таких реплик, указаний, резюме Сталина, нередко действительно поражавших (во всяком случае, в мастерском пересказе Симонова) неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей до предела обостренной объективности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова неким природным явлением, стихией характера, которая капризна, но неизбежна и может и покарать, и одарить в одно и то же время. И чтобы меньше ущерба было нанесено стихией, надо постараться постигнуть закономерности, которым она подвластна. Риск все равно неизбежен, но он значительно меньше для тех, кто опасность ожидает заранее…»

— Да, велик, но страшен, — согласился я. — Это его формула…

— Но что же мне делать? — в шутливом отчаянии воздев руки, воскликнул я. — Что мне делать, если в этой формуле — велик, но страшен, — мне правильной кажется только вторая ее часть?»

Сложность правдивого исторического (и литературного) отображения сталинской эпохи в том и состоит, как мы убеждаемся теперь, что она многослойна. Хотя речь идет об относительно недавнем времени с множеством еще живых свидетелей, любой исследователь, словно археолог, натыкается в ней на разные пласты. Один пласт с отметкой «велик», другой – с отметкой «страшен». И честный подход состоит в том, чтобы не отмахиваться ни от первого, ни от второго, во всем соблюдая честность, как старался соблюсти ее, особенно в последние годы жизни, Симонов.

Даже такой глубокий и принципиальный критик сталинизма, как ныне покойный великий писатель Чингиз Торекулович Айтматов, выступал против упрощенных подходов к этой теме:

«У нас был период, когда все советское отбрасывалось. И заслуга Панкина и его книги в том, что многое справедливо возвращено на свое место. Симонов, конечно, непростая личность. Есть в его творчестве и анахронизмы, и стереотипы того времени. И Панкину удалось поразительно точно и интересно для читателя любого поколения показать всю сложность и диалектику того времени».

Да, сложность. И мы даже не понимаем, не осознаем, что многие из наших сегодняшних проблем (и, по-моему, главная из них – поляризация общества, нежелание «патриотов» и «либералов» не просто поговорить, а хотя бы услышать друг друга) – родом из того времени.

У самого Константина Симонова есть об этом такие стихи:

Редактор просит выстричь прочь

Из строчек имя Сталина,

Но он не может мне помочь

С тем, что в душе оставлено.

Уж тут не до искусства;

Плохие ли, хорошие

На то они и чувства –

Они к костям приросшие…

Кому легко все это,

Тот просто жил, чтоб выжить.

Глагола «выстричь» нету!

Другой есть, трудный, — выжечь.

И фигура Сталина здесь – это часть еще более великой драмы. У нас уже два века поклонники двух частей единой русской литературы пытаются «выжечь» не нравящуюся им часть и возвеличить свою. Сначала не любили друг друга славянофилы и западники, потом была советская и эмигрантская (плюс диссидентская) литературы, теперь вот либералы и патриоты. Может, хватит?..

Вопреки простой формуле «вечернего Мардана», русская литература не делится на плюс и минус, без своего советского периода и без своей советской драмы русская литература потеряет что-то очень важное. И Симонов прекрасно понимал, что на будущей карте под названием «Русская литература двадцатого века его место будет более скромным, чем у Булгакова, Пастернака, да и многих других писателей, к чьему выходу из-под запрета он, Симонов, приложил руку. (Это Симонов «пробивал наверху» издание в легальной печати не только Булгакова и Мандельштама, но и неизданных работ Ильфа и Петрова, буквально воевал за роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», стихов Назыма Хикмета и т.д.).

Мой учитель литературной критики Лазарь Ильич Лазарев, работавший у Симонова литературным помощником, в книге своих воспоминаний «Шестой этаж» (М., 1998, издательство «Книжный сад», стр. 202) приводит такой любопытный эпизод:

«Вышли три романа Булгакова в одном томе с предисловием Симонова и его стараниями. Он со смехом рассказывал: «Представляешь, этот идиот, директор издательства, заявил, что мое предисловие делает честь романам Булгакова!»

И да, Симонов в конце жизни сильно мучился от того, что он, «советский Хемингуэй», в отличие от американского собрата, был вынужден «забывать» исчезнувших в репрессиях друзей и подписывать такие письма, которые потом очень не хотелось вспоминать. Сохранилась речь Симонова, которую он прочел на своем 50-летии в ЦДЛ. Вот его слова:

«Я просто хочу, чтобы присутствующие здесь, собравшиеся здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо…Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества».

Понятное дело, что тогда, в 1965-м, подробно говорить об этих случаях Симонов не мог – по крайней мере, публично. И потому так ценна книга Бориса Панкина «Четыре Я Константина Симонова» — она как раз содержит «расшифровки» многих из тех вещей, о которых Симонов в 1960-е и 1970-е годы мог говорить лишь «пунктирно». Не буду приводить их подробно – посоветую читателю прочесть книгу Панкина: если не удастся достать бумажный вариант, ее можно прочесть на этом сайте.

Но вот что хочется сказать: все ранние ошибки и поздние раскаяния Симонова не отменяют главного момента в его жизни и пика в его творчестве – конца 1941-го и начала 1942-го годов. А стихотворение «Жди меня» стало той открытой форточкой в небо, через которую с поэтом и со страной – пусть на несколько минут – поговорил сам Господь.

Алексей Сурков вспоминал: «В первом году войны редко можно было встретить на фронте человека, которому бы не попался в руки энный номер газеты «Правда», где было напечатано стихотворение «Жди меня» (Лев Финк, «Константин Симонов. Творческий путь», Москва, «Советский писатель», 1979).

Далее Лев Финк приводит кричащее свидетельство божественного, почти потустороннего воздействия этого стихотворения, которое потом мы подтвердим цитатой из книги Бориса Панкина. Но сначала – цитата из Льва Финка:

«Недавно Симонов получил письмо от одной из тех, кто ждал и не дождался: «Знаете ли Вы, чем для нас, молодых «солдаток» Отечественной войны, было Ваше стихотворение «Жди меня»? Ведь в Бога мы не верили, молитв не знали, молиться не умели, а была такая необходимость взывать к кому-то: «Убереги, не дай погибнуть». И вот, появилось Ваше «Жди меня». Его посылали с тыла на фронт и с фронта в тыл. Оно вселяло надежду. Я ежедневно многократно заглядывала в почтовый ящик и шептала, как молитву: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло…» — и добавляла: «Да, родной, я буду ждать, я умею». (Лев Финк, «Константин Симонов. Творческий путь», Москва, «Советский писатель», 1979, стр. 90).

Прошли годы, и для меня, например, вот эти строки из письма Борису Панкину как автору книги «Четыре Я Константина Симонова» — эти строки являются как бы продолжением письма той самой «солдатки» 1940-х, которое – я знаю! – очень помогло Симонову в конце жизни:

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА БУСЬКО, г. КРАСНОДАР:

Пишет Вам с Кубани бывшая фронтовичка. Огромное спасибо за книгу «Четыре Я Константина Симонова».

Я совсем не посторонний человек этой теме. Всю войну прошла от звонка до звонка, участвовала в обороне Москвы, а потом, в 1944-м прошла с боями всю Белоруссию, от Чаус и Могилева до Польши и Кенигсберга.

Константина Симонова я и мои близкие звали Военкором № 1. На войне лучше его не было. Так это ощущение и сохранилось на всю жизнь.

Я лично с К.М. не встречалась, не пришлось. Походила по многим его дорогам.

В 1984 году, когда исполнилось пять лет со дня смерти Константина Михайловича, я была в Буйничах, на Буйническом поле, где развеян его прах и поставлен памятник. Там познакомилась со многими близкими ему людьми — его военным редактором Ортенбергом, писателем Воробьевым, Лазаревым, Евгением Долматовским и с дочерью Машей.

Если набраться смелости, скажу, что я собрала все, что К.М. написал за войну. Может быть, почти все. И решила, что будет выставка. И сделала.

1985 год был последним, когда День Победы был настоящим праздником. В моем Краснодаре, в Кубанском университете, где я работала, ректорат, партком, узнав о моем замысле, создал идеальные условия для работы. Дали целый курс художественно-графического факультета, фотографов… Ведь К.М. широко уважаем. Он был участником освобождения Кубани.

И перед 9 мая выставку торжественно открыли. Неприлично хвалиться, но что удалось, то удалось…

А потом началась разруха в стране и начались мои возрастные немощи.

В Могилеве в этом году (2003) буду 28 ноября. В 24-й раз. Раньше в день его рождения собирались люди со всей страны. А теперь приезжаю одна, с коробкой цветов, которые разбрасываю по полю…

К 55-летию Победы в магазине Краснодара увидела Вашу книгу. В продаже было 5 экземпляров. Я их все купила. Один уже в Могилеве».

Ну, что тут еще сказать? Вот это и есть – русская литература. Великая, Признанная. Просто так получилось, что ни разу не запрещенная. Но сегодня находящаяся под угрозой забвения…

Это в мире коммерсантов и маркетологов, как и в мире ранних большевиков, принятие нового предполагает агрессивное отвержение старого. В их мире, да, слово «история» имеет чисто отрицательный смысл. «После этой туши для ресниц все остальные туши для меня – история».