От составителя: Николай Андреев — замечательный журналист и писатель-биограф. Его книги “Жизнь Сахарова”, “Жизнь Горбачева” и “Жизнь Высоцкого” одновременно дотошны увлекательны. Достойны ЖЗЛ. В этой рецензии на творчество Бориса Панкина он начинает с его книги “Газета и газетчики” и продолжает рассуждениями о его деятельности на посту Председателя Правления Всесоюзного агентства по авторским правам, новом витке административно-творческой карьеры своего героя.

Перечитал книгу Бориса Дмитриевича «Газета и газетчики». Именно книгу, хотя в издании всего 64 странички. Но и брошюрой не назовёшь – столь плотный и объёмный по мысли текст. Книга вышла в «Библиотечке «Комсомольской правды» в 1973 году.

Борис Дмитриевич был как раз назначен главой только что созданного Всесоюзного агентства по авторским правам – ВААП и решил подвести итог бурного, наполненного незабываемыми событиями, яркого периода своей жизни. В «Комсомолке» он, что называется, состоялся. Проработал в ней больше двадцати лет. Прошёл путь от стажёра сельского отдела до главного редактора. Таких примеров журналистской карьеры в истории «Комсомольской правды» – от стажёра до главного – только два, вторым стал Владислав Фронин, он начинал стажёром рабочего отдела.

В «Газете и газетчиках» размышления о сути журналисткой работы, не случайно к названию книги дан подзаголовок – «Подробности одной профессии». А одна из подробностей такая: «Публицист лишён возможности отложить свой отклик на потом. Подобно боевому охранению, идущему впереди, он первым завязывает бой. Его призвание – повседневность».

Сегодня, кажется, ушли из журналистики эти понятия – публицист, публицистика. В какой-то мере публицистами можно считать колумнистов, но это несколько не то, что понималось в журналистике времён Панкина, да и моих тоже. Тогда, в 60-е, в 70-е годы публицистика – это почти всегда прорыв в неведомое, в неизведанное, это страсть, это бой. Не случайно именно при Панкине появилась в «Комсомольской правде» рубрика «Сто строк публициста». Напечататься в ней считалось высшим пилотажем. Мне удалось только один раз.

Еще одна подробность нашей профессии: «Газета развивала, культивировала особый стиль, свою манеру разговора с читателем, обращаясь не только к разуму, но и к душе человека. Это побуждало расширять горизонт художественных средств, обогащало палитру публициста».

«Комсомолке» тогда доверяли. Доверяли её журналистам. И публикации – не только публицистов! – но и любого корреспондента заставляли задуматься, могли вызвать яростную дискуссию. Панкин пишет: «Известные журналисты – арбитры в споре, советчики, законодатели вкусов». Да, так и было – законодатели вкусов.

И ещё подробность: «К языку газеты читатель относится как к литературному – с уважением и высоким требованием. Газетное слово становится литературным». Один западный журналист, хорошо знающий русский язык, в начале 80-х годов сказал мне: «Такое впечатление, что русские журналисты пишут не газетные заметки, а роман». Я застал в «Комсомолке» это обязательное требование к материалу: слово должно быть литературным. Рафа – так звали замответсека Рафаила Абрамовича Депсамеса – стоял на страже, иногда с ним по часу сидели над заметкой в четыре страничке, работая над словом. А требовательность шла от главного, от Панкина.

И много ещё подробностей одной профессии в «Газете и газетчиках». Но одной я не нашёл – как менять газету? Менять творческое её лицо, менять её дизайн (тогда не было в ходу это слово), менять её организационную структуру. А ведь Борис Дмитриевич думал над этим, занимался преобразованиями, но опустил это в книге. При нём многое появилось из того, что стало фирменным знаком «Комсомолки». Те же «Сто строк публициста».

В 1971 году он создал отдел первой полосы. Так исторически сложилось, что первая полоса советской газеты (не только «Комсомолки») была скучной до ломоты в зубах. Потому что на ней печатались официальные материалы, со страницы раздавался барабанный бой о социалистическом соревновании, о рекордах ударников пятилетки, о баснословных урожаях, о комсомольских инициативах. Хорошо, если читатель хотя бы просто просматривал первую полосу, чаще всего он начинал чтение с последней. И идея создать отдел первой полосы заключалась в том, чтобы затянуть на неё читателя, чтобы на ней появлялись материалы, которые приковывали бы его внимание. То есть сделать нечто подобное, что имеют современные газеты – первые полосы нынешних периодических газетных изданий, что называется, читабельны. Более того – иной раз они затягивают внимание мощнее, чем полосы внутренние.

Попытка Панкина оказалась лишь отчасти эффективной. Всё же в те времена надо было оправдывать ленинское определение печати – коллективный пропагандист, агитатор, организатор масс, а эту обязаловку, хочешь не хочешь, надо было выполнять, Ну, что ж – первая полоса и тянула эту лямку. Кстати, только ещё два главных редактора «Комсомолки» был генератором идей по изменению газеты – всё тот же Владислав Фронин и нынешний главный в «КП» Владимир Сунгоркин.

К Борису Дмитриевичу у меня особое отношение ещё вот почему: он брал меня на работу в «Комсомольскую правду». Хотя выражение «он брал меня на работу» всё-таки чисто условное. Отдел рабочий молодёжи, в котором я начал появляться студентом третьего курса журфака МГУ, что-то во мне разглядел. Пригрел. Я в нём освоился. И редактор отдела Анатолий Петрович Юрков написал в редколлегию представление: прошу утвердить Андреева Н.А. в должности стажёра. Редколлегия утвердила, Панкин подписал приказ о приёме на работу. Хотя имел обо мне смутное представление, если вообще имел. У меня были публикации, но заметных среди них не отыскать. Иное дело – Юра Щекочихин, он пришёл в «Комсомолку» чуть позже меня. И сразу же засверкал всеми гранями своего таланта, он заявил актуальную тему – трудные подростки. В газете появилась рубрика «Ребята из подворотни».

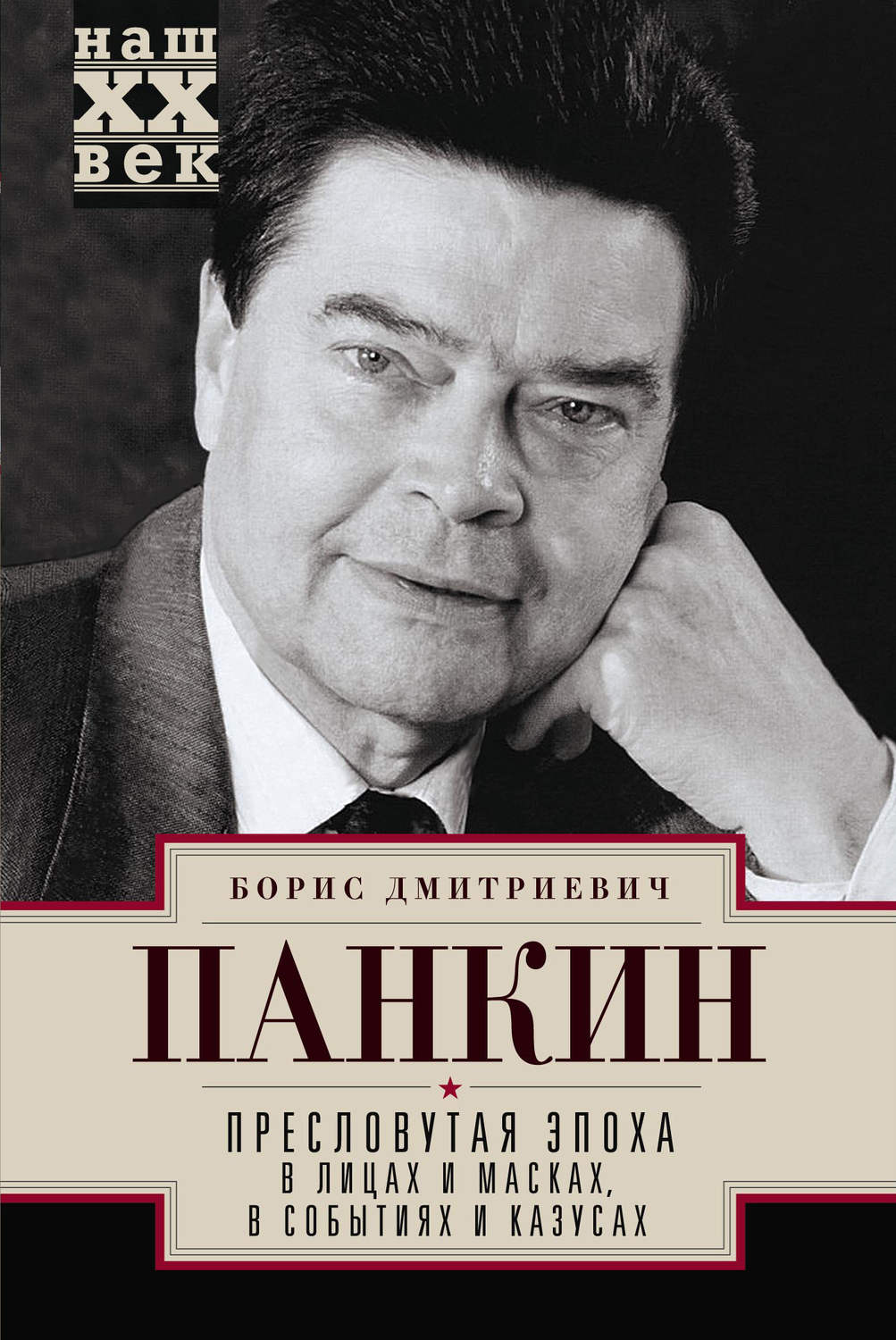

Запомнился почерк Бориса Дмитриевича – разобрать его было абсолютно невозможно. Это было нечто вроде эскиза Пикассо, ломанные или волнистые линии, которые никак не преобразовывались в буквы. Рукописей его я, понятно, не видел, а почерк видел, когда дежурил по номеру в типографии, и туда спускались полосы с вёрсткой, на которых была правка главного. Правка по некоторым материалам обширная. Лишь одна сотрудница корректуры обладала искусством разобрать, что значат волнистые и ломаные линии, и переводила их на общепонятный язык. Я тогда думал с возмущением: какое неуважение к людям?! А оказалось, что почерк – это Божье наказание для Бориса Дмитриевича ещё со школьных лет. В его книге воспоминаний «Пресловутая эпоха» он об этом пишет подробно. Почерк чуть было не поменял судьба выпускника школы в Марьиной Роще Бориса Панкина. Приведу обширный отрывок из книги.

«Был назначен выпускной вечер с вручением аттестатов, а утром того же дня выяснилось, что медали на мою долю из гороно не прислали. Геннадий Исаакович переживал, кажется, больше меня. Он точно знал, что без медали на «журналистику» лучше и не пробовать. С одной стороны – бывшие фронтовики, которых закономерно зачисляют, почти не спрашивая на экзаменах, тем более что все они, как правило, члены партии. А с другой стороны, «золотая молодежь», то есть родительский конкурс, выражение, которое только-только входило в моду. За меня хлопотать было некому.

Он убеждал меня подавать в педагогический, благо их в столице было тогда несколько – и областного, и центрального подчинения. На факультет русского языка и литературы.

– Писать всё равно никакой университет не научит, а к литературе вы будете здесь даже ближе…

Между тем Генадя, как мы сокращённо звали его про себя, знал то, что от меня из гуманных соображений скрывали: директриса «так этого вопроса не оставила» и добивалась от гороно разъяснений. И вот через неделю после выпускного вечера вызов меня в школу, уже оконченную, и вручение в узком кругу Геннадия Исааковича и Лидии Николаевны серебряной медали. Ларчик просто открывался. «В гороно решили, – разъясняли они мне, довольные исходом и собой, – что человек с таким почерком просто не может ничего путного написать. И не глядя переделали пятерку на четверку. А с четверкой за сочинение ни о какой медали уже говорить не приходится».

Настойчивость моих наставников сработала. Сочинение было-таки прочитано, пятерку мне за него поставили, но на медали сошлись серебряной. Чтобы ни нашим, ни вашим. И я чуть ли не из школы помчался на Моховую – сдавать документы на филфак.

Вот такая незамысловатая история, помеченная июнем 1948 года. Эхо её донеслось до меня десятилетия спустя, в Стокгольме, когда я уж и сам стал сомневаться, не приснилось ли мне всё это. Пришло в 1983 году в Стокгольм письмо от сокурсника по университету, из фронтовиков, Коли Пияшева: «Познакомился с Геннадием Исааковичем Беленьким, который так-то обронил фразу, что, мол, теперь среди его учеников есть один посол. Когда стало ясно, что речь идет о тебе и что мы с тобой однокашники, сообщил мне любопытную историю о твоем почерке, который чуть было не стоил тебе серебряной медали и, соответственно, университета». В утешение мне Николай – историк литературы – сообщил, что точно такой же почерк был у Луначарского. Когда до революции он сидел в тюрьме, его надзиратель, который по должности обязан был перлюстрировать его переписку, однажды взмолился: «Господин Луначарский, пишите поразборчивее, а то я все ночи провожу за расшифровкой ваших каракулей». Не знаю, внял ли этой мольбе Луначарский, но мне за мой почерк сейчас и двойки бы не поставили».

Разошлись наши пути с Панкиным в 1973 году, когда он ушел из “Комсомолки” создавать Всесоюзное агентство по авторским правам ВААП. А сошлись они в конце 90-х. Я тогда работал в «Общей газете», с другим прекрасным редактором – Егором Яковлевым. Делал полосу «Мнения». И уж не помню, Егор или я сам обратился к Борису Дмитриевичу, который обосновался в Стокгольме, с предложением вести колонку на полосе. Он согласился. Присылал свои размышления, и я, страшно сказать, редактировал его тексты. О чём благоразумно ему не сообщал – не то, чтобы опасался гнева за вмешательство в его слово, а просто не хотелось терять время на согласование. Судя по тому, что от него не поступало никаких проявлений недовольства, правку мою он принимал. Или просто не замечал, настолько искусно (прощу прощения за хвастовство) я её вносил.

Кстати, редактировал я и тексты Инны Павловны Руденко. Хорошо помню, как был практикантом студенческого отдела, и долго мучился с каким-то материалом. Домучил его при помощи Кима Смирнова, он отдал семь страниц Инне Павловне – редактору отдела. Она осилила мой текст до третьей страницы, на которой написала: «Дальше читать невозможно!». И вот в «Общей» я уже был редактором её текстов. Понятно, что почти условным – тексты она писала безупречные.

Очень жаль, что никогда не будет написана история «Комсомольской правды». Не будет написана по элементарной причине: материал бескрайний. Столько всего произошло за 95 лет в её жизни, что не охватить взглядом. Да и к тому же некому эту историю написать. Никому не под силу поднять эту гигантскую работу. А одним из насыщенных событиями периодов истории газеты – эпоха Панкина. Да, не будем бояться этого возвышенного слова – эпоха. И как для сотрудников ВААПа Панкин был лучшим председателем Агентства, так и для меня Борис Дмитриевич останется лучшим Главным из четырёх, при которых я проработал в «Комсомолке». Хотя был я при нём всего два года, да и то стажёром.