28 августа 1991 года отец вступил в должность министра иностранных дел СССР, а за несколько дней до этого Горбачев вызвал его в Москву из Праги, где он был советским послом. Я встречал его в депутатском зале аэропорта “Шереметьево” вместе с мидовскими и какими-то еще начальниками. Я первый прорвался к нему и выпалил то самое главное, что, мне казалось, он должен был знать, принимая высокое назначение: “Имей в виду, что единственный конструктивный способ общения с победившими “демократами” — это уничтожать их физически!”. На его лице изобразился гнев, и он наверняка поступил бы со мной так, как я советовал ему поступить с другими, если бы не подтянулись остальные встречающие. (Оговорюсь сразу для буквалистов, что ничто в разговорах здесь и далее не являлось призывом к насилию, высказывалось сугубо в приватном порядке и всего лишь являлось отражением эмоционального состояния собеседников в то безумное время тридцать лет назад).

Здесь, видимо, нужно объяснить различие наших позиций.

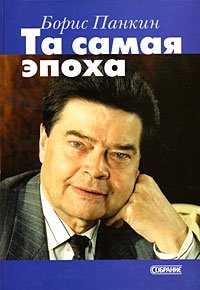

Отец прибыл в Москву в состоянии душевного подъема. Позади были несколько нервных дней. Известие об отстранении Горбачева, указания из Москвы от ГКЧП, новости по иностранному телевидению, гибель на улицах Москвы трех молодых людей, Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова, которая, в конечном счете и побудила его, маму, его советника-посланник и друга Александр Лебедев и его жену Додо, с которыми они в те дни были одной командой, составить и обнародовать заявление об отказе подчиняться ГКЧП и сохранении верности законному президенту СССР Михаилу Горбачеву, На следующий день его имя как единственного советского посла, осудившего попытку государственного переворота, оказалась во всех мировых новостях. Затем капитуляция ГКЧП, звонок от Горбачева с предложением стать министром иностранных дел… Мне кажется, что все происшедшее он воспринимал как торжество добра над злом, победу реформаторских сил над теми, кто тянет страну в прошлое. Было чувство, что ветер дует в его паруса, как он писал позже в книге “Сто оборванных дней”, посвященной своему министерству.

Вот почему “холодный душ” вместо поздравлений, которым я окатил его в первые же минуты после приземления в Москве, вызвал у него явно выраженное неприятие.

Я, в свою очередь, находился в состоянии близком к депрессии. Задолго до путча я пришел для себя к выводу, что Ельциным Борисом Николаевичем движет исключительно жажда мести Горбачеву за то, что он его при всех наругал на Октябрьском 1987 года пленуме ЦК КПСС. Единственной задачей российской власти, казалось мне, было гадить союзной, и это разрушало страну. Горбачев на этом фоне казался мне силой сдерживания тотальной безответственности, захватившей многонациональные просторы моей любимой Родины, Советского Союза. И вот, в результате путча, его возможности резко сократились.

Три дня с 19 по 21 августа и последовавшие события еще больше укрепили в нелюбви к “демократам”. На баррикадах у Белого дома в ночь с 20-го на 21-е августа мне было очевидно, что демократы нарочно загоняют в угол ГКЧП, уже готовый сдаться на почетных условиях. Не дай бог, кто-то из них психанул от отчаяния — Ходынка была бы неизбежной. Отвратительной казалась вакханалия вокруг памятника Дзержинскому. Удручающее впечатление произвел митинг на Манежной уже после капитуляции ГКЧП. “Враг кровожаден! Враг жесток!”, — рычал Ельцин, имея в виду несчастного Янаева с трясущими руками, а Гаврила Харитонович Попов называл Ельцина не иначе, как “народный президент”. Подло выглядели публичные унижения вернувшегося из Фороса Горбачева,

Короче говоря, победа над путчем виделась мне наступлением вопиющей, торжествующей, воинствующей пошлости, а Ельцин превратился в моих глазах в абсолютное зло.

Вот эти свои чувства, находясь в состоянии экзальтации от минувших дней, я и пытался донести до отца в неподходящее время в неподходящем месте.

Как бы то ни было, его прямо из аэропорта отвезли в Кремль, а я отправился по своим делам. Наступили будни.

Но разговор имел продолжение.

График жизни отца на новой работе был чудовищно напряженный. Большую часть времени он находился в разъездах: Генеральная ассамблея ООН, продолжительный вояж на Ближний Восток, Мадридская конференция по Ближнему Востоку и т.д. и т.п. Добавьте к этому грандиозную Международную конференцию по человеческому измерению ОБСЕ в Москве, на которую съехались десятки министров иностранных дел из Европы и Северной Америки. У меня, в свою очередь, были интересные проекты на Юге России, и я немало времени проводил на Дону и Кубани.

Так что виделись мы с ним не часто и с перерывами, но при первой возможности собирались на министерской даче, где разместились родители. Она была расположена неподалеку от поселка Усово по той же трассе, что и Барвиха, и Жуковка, и пожалуй, по обустройству (сауна, бассейн, большой холл, где можно было проводить дипломатические приемы), не сильно уступала дачам богатых людей, выросшим в тех благословенных краях после кончательной победы демократии. .

Выглядели наши встречи примерно так. “Членовоз” министра в сопровождении машины охраны подбирал меня на углу Калининского проспекта и Садового кольца, я усаживался на заднее сиденье, отец отгораживался от водителя и охранника на переднем сиденье прозрачной звуконепроницаемой перегородкой и мы начинали бесконечные разговоры. Затем они продолжались за ужином уже вместе с мамой на втором, жилом, этаже особняка, а потом мы с отцом еще выходили на долгие прогулки по обширным огороженным забором лесным угодьям.

Вот во время одного из таких разговоров он вдруг и сказал мне: “А знаешь, пожалуй, ты был прав…”. Я, грешным делом, не сразу понял о чем идет речь и переспросил. — Там, в аэропорту…, пояснил он. (Позволю себе здесь напомнить буквалистам об оговорке в первом абзаце этих заметок.)

Как же отец-демократ пришел к тем же выводам, что и сын-реакционер? Да так, мне кажется, что с близкого расстояния в течение короткого времени он наблюдал то, на что я годами “любовался” снизу и сбоку.

В своей внешнеполитической работе он делал казавшиеся ему очевидными вещи, которые и должна была делать страна, окончательно перешедшая в стан демократии. Подчеркнуто представляя Советский Союз и его президента Горбачева. И мир это ценил. А вот внутри страны каждый его шаг рассматривался именно через призму лояльности. “Мне кажется, да и он и сам об этом писал в книге “Записки президента”, выбор на мне как на союзном министре остановил Ельцин, — рассказывал отец, когда мы обсуждали все эти ситуации совсем недавно, — Ему льстило, что я, как посол в Швеции, оказал ему знаки внимания во время визита в эту страну, когда он еще был в опале, и что достойно организовал его визит в Чехо-Словакию уже в качестве Председателя Верховного Совета РСФСР. Горбачев, естественно, не возражал после моего поведения во время путча”. “Но руководство России, — продолжает отец, — смотрело на меня как на своего человека в чужом лагере. У меня же хватало наивной порядочности этого не замечать и я вел себя как министр иностранных дел единой демократической страны. Одна страна — одна внешняя политика,- повторял я раз за разом”. И союзному министру посылали напоминания, что играет он не за того.

Один из самых неприятных эпизодов произошел во время Мадридской конференции по Ближнему Востоку в октябре 1991 года, на которой отец со-председательствовал с государственным секретарем США Джеймсом Бейкером. Этот эпизод отец описал в мемуарах “100 оборванных дней…”, написанной еще в бытность послом в Великобритании, своей последней государственной должности. Привожу рассказ с небольшими сокращениями::

“Между Парижем, где я, прилетев с Ближнего Востока, участвовал в конференции по Камбодже, и Мадридом у меня было всего пять дней в Москве. Уже в аэропорту, перед отлетом в Мадрид, кто-то из журналистов спросил меня, как я отношусь к заявлению министра иностранных дел Козырева, что в МИДе СССР надо в будущем оставить не более трехсот человек для исполнения тех немногих функций, которые поручат ему республиканские министерства. Нимало не озабоченный вопросом, я выразил предположение, что это всего лишь обмолвка Андрея Владимировича. Или пресса исказила. Накануне отлета на Ближний Восток мы с ним говорили и обнаружили сходство наших подходов к распределению полномочий и к формам взаимодействия союзного и республиканских внешнеполитических ведомств.

В Мадрид, однако, пришла весть, что Борис Николаевич Ельцин высказался на заседании Верховного Совета РСФСР в том духе, что союзный МИД надо бы сократить на 90 процентов. Это сообщение озаботило меня сильнее. Но тут я решил отшутиться. Корреспонденту московского телевидения (Фариду Сейфульмулюкову — А.П.) сказал, что, видимо, это — метафора. Ведь когда встречаются два человека и один другому говорит, что, мол, не видел тебя тысячу лет, никто не воспринимает это буквально. У корреспондента московского телевидения были вопросы о ходе Мадридской конференции — я считал это главным в интервью,— но в Останкино отсекли эту часть, зато мое замечание о метафоре передали в эфир. Несколько раз подряд. Видно, понравилось. Или хотелось рассердить Ельцина?

Юмор мой, увы, дошел не до всех. Панику на Смоленской, как мне сообщали мои первые замы Ковалев и Петровский, он не предотвратил. Послышался даже ропот, что, мол, министр сидит в Мадриде, когда дома крыша горит. Ходила даже петиция по руками, неизвестно кому адресованная. Вначале я прочитал об этом в «Известиях» и не поверил, глазам своим. Мне казалось невероятным, чтобы серьезные люди, дипломаты, с которыми столько за эти без малого три месяца пудов соли было съедено, могли рассуждать таким образом. Ставить на одну доску внутриведомственные дела и судьбу конференции. Увы, наивность моя была наказана, когда из Москвы шифром мне «перегнали» заявление, подписанное одним из заместителей, моим выдвиженцем, кстати, и рядом других больших и малых начальников и экспертов, в котором черным по белому так и было сказано: надо не мир на Ближнем Востоке восстанавливать, а МИД спасать <…> (Далее в “Ста днях” идет рассказ о том, что концепция реформирования министерства, предполагавшая сохранение за ним ведущей роли в определении внешней политики союзного государства к тому времени была готова, согласована с Горбачевым и в конечном счете утверждена Госсоветом).

<…>Борис Дмитриевич,— сказал мне многоопытный мой заместитель, он же главный эксперт по Ближнему Востоку Белоногов,— мой вам совет — заказывайте на завтра самолет и летите. Как раз будет у вас два дня — суббота и воскресенье — подготовиться к выступлению, успокоить народ. А мы уж тут как-нибудь справимся. Теперь у Белоногова нашелся неожиданный союзник в лице Бейкера. Когда я сказал Джеймсу, что, возможно, вынужден буду улететь в Москву несколько раньше, чем мы об этом уславливались, он огорчился и в высшей степени деликатно поинтересовался, в чем причина. Поскольку вопросы о будущем МИДа Буш и особенно Бейкер, как это ни покажется странным, поднимали в беседах с Горбачевым в Мадриде: как же, мол, можно нападать на внешнеполитическое ведомство в такой момент, когда его руководитель исполняет здесь мирового значения миссию,— я решился намекнуть Бейкеру, в чем дело, и он поддержал мое решение. Даже сказал, что поговорит с Бушем, чтобы тот позвонил Ельцину. Видит Бог, у меня и в мыслях не было этого, и я до сих пор не знаю, был ли сделан такой звонок.”

Вы только представьте себе: конфликт на Ближнем Востоке одна из самых застарелых и больных проблем мировой политики. Впервые организовать прямые переговоры между палестинцами и израильтянами стало возможно только благодаря виртуозному согласованию действий советской и американской дипломатии, что, в свою очередь, стало возможно благодаря беспрецедентной атмосфере доверия,возникшей между СССР и США. Для придания дополнительной значимости этому историческому событию, в нем принимают участие президенты и министры иностранных дел двух великих держав. Король Испании Хуан-Карлос, знаменитый тем, что совершил успешный переход своей страны от франкистской диктатуры к демократии, оказывает Горбачеву подчеркнутые знаки внимания. И в этот самый момент из Москвы прилетает сигнал, что союзный МИД никто и звать его никак! Позорище для всех, по-моему.

Из тех наших разговоров мне запомнились рассказы отца о том, как не него постоянно давили, требуя чистки МИДа от дипломатов, не выступивших против ГКЧП. Несколько высокопоставленных дипломатов он, действительно, отстранил по согласованию с Горбачевым, но массовым репрессиям сопротивлялся, мотивируя это тем, что нельзя требовать от чиновников и профессионалов больше того, что они могут дать. Кстати в “Ста оборванных днях” он о каждом из уволенных нашел человеческие слова.

Одна наша беседа врезалась в память:. “Приходил ко мне мой первый зам. Петровский и говорит, что ему звонил замминистра иностранных дел России и выражал недовольство тем, что МИД медленно избавляется от пособников путчистов. Требовал усилить работу на этом направлении. Что делать? — Я сказал: посылать на х…!”. (Оговорюсь опять же для буквалистов, что с Петровским у министра были доверительные отношения, и он был уверен, что послание дойдет до адресата в дипломатических выражениях). Сам отец сегодня не опровергает и не подтверждает факт этого обмена мнениями. Мне же его рассказ запомнился почти дословно. Тем более, что этот самый замминистра российского МИДа, можно сказать, вырос в приемной у Владимира Федоровича Петровского, одного из самых либеральных замов Шеварднадзе. Немало времени в этой приемной провел и я, как заместитель главного редактора мидовского журнала “Международная жизнь”, и мог наблюдать своими глазами, с каким пиетом помощник относился к шефу.

Или вот тоже врезалось в память. Ближайший тогда сподвижник Ельцина Руслан Хасбулатов во время какого-то зарубежного визита, выражая недовольство независимым поведением министра произнес (почти дословно): “У нас много послов, надо будет, мы найдем нового министра!”.

Давайте я оговорюсь, что обстановка в те месяцы в стране была сложной. Отец сам говорил мне много позже, что у него было ощущение, что он стоит на краю песчаного обрыва, который под ним постоянно осыпается. Это все понятно. Непонятно (а, точнее, очень даже понятно) то торжествующее хамство, пошлость, с какими руководство России боролось за советское наследство. Тот же самый отвратительный пир победителей, которым оно отмечало победу над беззубым августовским путчем.

Видимо, в этом самом на дорожках подмосковной резиденции министра иностранных дел СССР и сошлись, по крайней мере, в частном порядке, позиции демократа-отца и его реакционно настроенного сына.

Кстати, вскоре после этого разговора министерство иностранных дел преобразовали в министерство внешних сношений, а на новую должность назначили Эдуарда Шеварднадзе. Отец отправился послом в Лондон.

Я очень благодарен ему, что он разрешил мне обнародовать эти разговоры 30 лет спустя после того, как они состоялись.