На Урал были эвакуированы сотни промышленных предприятий. Каждый в тылу по-разному приближал победу. Одни делали танки, другие – вязали корзины из лозы для снарядов. Чем же прославились наши земляки в годы войны?

Король танков имел рост метр пятьдесят

с генеральской фуражкой

Кто был самым известным человеком в нашей стране в 1933 году? Марк Макагон, который вывел из ворот ЧТЗ первый трактор «Сталинец – 60». В то время он был знаменит, как Юрий Гагарин! Через семь лет в Челябинске праздновали выпуск уже стотысячного трактора и постепенно приступали к производству тяжелых танков КВ-1.

После войны в городе появятся памятники челябинскому танку и танкистам, и как-то забудется, что на базе трактора монтировались первые минометы «Катюша», а сам трактор служил в армии артиллерийским тягачом. В 1982 году памятник «Сталинцу-60» был установлен на одном из склонов Эльбруса, где шли бои с немецкими горными егерями. «Сталинец» доставлял грузы на высоту 2000 метров.

Во время войны танкист Александр Пилипенко приезжал в Челябинск пять раз. (После войны он работал на ЧТЗ). И каждый раз – за новым танком. КВ был отличный танк, и подбить его было не просто. Его сын Владимир Пилипенко вспоминал, что один из танков отца вышел из строя только после 38 попаданий! Кто делал эти танки, а затем и знаменитые Т-34 и ИС-2?

В Челябинск был командирован Исаак Зальцман, который успешно организовал в Ленинграде военное производство под обстрелами фашистов. Вместе с ним приехали специалисты и рабочие из северной столицы и Харькова. Станки устанавливали прямо на улице. За одним из них стоял подросток на ящике. Зальцман подшутил над его ростом, но мальчишка не растерялся, ответил, что, мол, ты и сам невелик! А что? Человек в генеральской шинели, со звездой Героя Социалистического Труда, был ростом метр пятьдесят с фуражкой. Но этот маленький человек был великим руководителем.

Чтобы поставить танк в серию, требуется 4-5 месяцев. На ЧТЗ стали «клепать» танки Т-34 через 34 (символично!) дня! Освоив в 1942 году лучший средний танк второй мировой войны, на следующий год разработали и начали выпускать тяжелый ИС-2. К этому времени Зальцман уже стал наркомом танковой промышленности СССР, но, чтобы наладить выпуск танка ИС-2, вернулся директором на ЧТЗ. В годы войны в Челябинске было выпущено 18 тысяч танков! Плюс - 48 тысяч танковых моторов. В день из цехов завода уходили на фронт до 100 боевых машин. Именно тогда Челябинск получил неофициальное название – Танкоград, а Исаак Зальцман – прозвище «Король танков».

Передовики производства носили парусиновые ботинки, были чистыми

и выбритыми

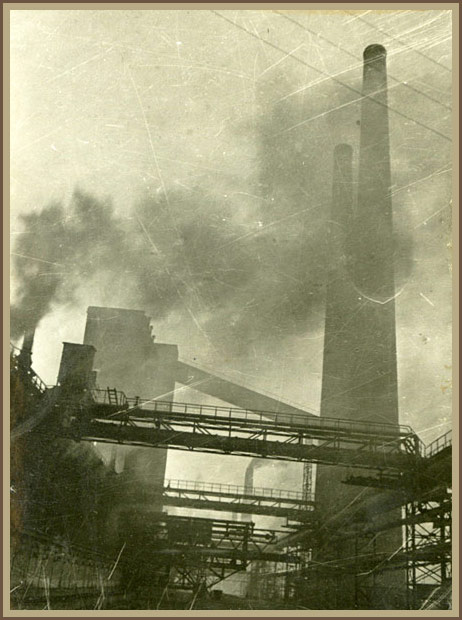

11 ноября 1941 года в Челябинск пришёл первый эшелон из украинского Алчевска. И следом поехали поезда: Запорожье, Черкассы, Липецк везли людей. Отсюда и названия многих улиц в Металлургическом районе. Сейчас приходится только гадать, как выжили прибывающие в Челябинск люди. Прямо с поездов их пешком вели в поле, в котором стояли сараи. Некоторых определяли на подселение в посёлках, но до ближайшего жилья от работы было не менее пяти километров!

Челябинский металлургический завод собирали, как конструктор «Лего», из того, что успели вывезти из-под носа у фашистов. Два прокатных стана и две плавильные печи с подмосковного завода «Электросталь», две доменные печи из Липецка, станки со сталинградского завода «Красный Октябрь»… Молодому директору Якову Соколу надо было разобраться с логистикой в этом огромном муравейнике: прибыл эшелон, шестьдесят вагонов. Что в них? Доменная печь? Прокатный стан? Для чего? Разбираться некогда, быстрей, быстрей, следующий эшелон на подходе. Выгрузили всё возле Свердловского тракта. Железнодорожной ветки не было. А что такое доменная печь? Это тридцатиэтажный дом, который разобрали и привезли по частям. Кранов нет. Вручную тягали неподъёмные станки. На машинах, на лошадках везли по Дороге жизни — так называли нынешнее шоссе Металлургов.

С верой в партию и победу весной 1943 года запустили первую электропечь. Основной цех построили за девять месяцев, весь завод - за полтора года. 19 апреля 1943 г. сталевар С.Е.Черных на первой электросталеплавильной печи выдал первые тонны челябинской стали. Эта дата и считается днем рождения завода. Каждая следующая неделя, каждый месяц будут ознаменованы новыми достижениями и победами. К концу войны в каждом третьем танке и боевом самолете, в каждом пятом снаряде была челябинская сталь. За годы войны выплавлено 300 тысяч тонн чугуна, 145 тысяч тонн стали и выпущено 105 тысяч тонн проката.

В условиях военного времени люди работали так, что сейчас трудно даже представить. Наказывали за провинности строго. А были ли поощрения? Были, конечно. Рабочий, досрочно выполнивший десятидневное задание с оценкой не ниже «хорошо», сокративший заданный срок на три дня и более, получал за наличный расчёт шесть метров хлопчатобумажной ткани, одну пару парусиновых ботинок, одну пару белья, десять штук лезвий для безопасной бритвы и кусок туалетного мыла. Так что передовики были чистые и выбритые!

Конструкции для доменных печей делали женщины

и дети

Так начиналась история легендарного завода ЧМЗАП, ныне ПАО «Уралавтоприцеп».

В 1941 году эвакуированные рабочие, прибывшие в Челябинск, спросили: а где тут металлургический завод? Им показали чистое поле – вот здесь будет завод, который вы и построите! Примерно так было и с заводом металлоконструкций, который предстояло срочно возвести в помощь будущим металлургам. Интересно, что оба предприятия некоторое время носили имя не челябинских, а бакальских. Как объясняли, их назвали по имени бакальского месторождения. (Казалось бы, где Челябинск, а где Бакал!). На самом деле так сделали из соображения секретности, чтобы ввести в заблуждение разведку врага.

Первые контуры завода металлоконструкций начали проявляться в августе 1941 года. Завод, а на самом деле, цех, строился на пустом месте, среди березняка и болота. День уменьшался, но работать после захода солнца возможности не было – электричество сюда не подвели. Приходилось интенсивнее работать в светлое время. За год завод был построен. Он представлял собой один цех площадью 14 тысяч квадратных метров и несколько открытых площадок. В штате завода было 130 рабочих. Им предстояло выпустить для двух доменных печей челябинского металлургического завода 3,5 тысячи тонн металлоконструкций. Для горстки людей это было очень серьезное задание.

Людей, несмотря на то, что завод был небольшой, не хватало. Пришлось женщинам осваивать мужские профессии – электросварщик, прессовщик, токарь, строгальщик. Этим профессиям научились 68 женщин, а 87 – освоили смежные, что бы в случае чего заменить подруг. В 1942 году вышло постановление правительства, которое разрешало брать на работу физически здоровых подростков с 14 лет. На их обучение отводилось всего два месяца. С детей спрашивали, как со взрослых: на заводе было правило – пока не выполнишь норму, домой уходить нельзя!

Время было голодное, некоторые во время смены падали в обморок. Но при этом выполняли норму на 200-300 процентов. Передовиков премировали небольшой суммой денег, но люди были совсем не против, когда часть премии выдавали продуктами (на деньги во время войны что купишь?). На заводе, как могли, старались вопросы с продовольствием решать сами: осенью сеяли озимую рожь, весной – картофель, морковь, капусту.

Задание для Челябинского металлургического завода было выполнено досрочно. Домны вступили в строй! Отличились бригады сварщиков Ф.А.Иванченко, Д.Г.Ринга, вальцовщики И.Ф. Махова, разметчики Н.П. Свинкина, слесари В.Х. Ермоленко. Шел 1943 год. Который стал символически датой рождения предприятия, в дальнейшем названного ЧМЗАП – Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов. А сколько имен простых тружеников не осталось в нашей памяти? За три года на заводе было проведено 4 тысячи трудовых вахт. И каждая из них – как последний бой.

После окончания войны в стране развернулись масштабные стройки. Восстановление разрушенных городов, дорог и мостов, строительство новых электростанций и нефтегазопроводов. Государству как воздух нужны прицепы-тяжеловозы. До сих пор их приходилось закупать за рубежом и рассчитываться золотом. Становление нового производства доверили челябинцам. Так на базе завода металлоконструкций уже официально возник Челябинский завод автомобильных прицепов. У завода началась новая история.

Уральские танкисты-добровольцы ходили в бой с «черными ножами»

В 1943 году немецкая разведка сообщила о появлении на фронте «дикой танковой дивизии с «черными ножами». Насчет дивизии немцы промахнулись – против них выступил Уральский добровольческий танковый корпус, который вскоре получил статус гвардейского. А насчет «черных ножей» все верно – каждый воин корпуса от рядового до генерала был вооружен «черным ножом». А пехота, которая воевала вместе с танкистами, носила стальные нагрудники – прообраз современных бронежилетов. «Черные ножи», или как их называли немцы, «шварцмессер», были изготовлены в Златоусте.

В Златоусте в 1942 году стали выпускать армейский нож образца 1940 года. Он был предназначен для разведчиков и десантников Красной армии. Производство ножей было освоено за две недели, в документах они значились как «нож кинжальный». В некоторых подразделениях разведки златоустовские ножи вручались бойцам только после взятия первого языка или других боевых испытаний. Так с самого начала ножам был придан высокий статус. Они ценились за прочность и остроту лезвия. Иногда одним и тем же ножом приходилось и банку тушенки открывать, и часового ликвидировать. Это война!

А черными ножи назывались не только потому, что они несли смерть фашистам. Клинки были воронеными, а ножны и рукоять покрывались черным лаком. В 1943 году выпуск ножей был высоким – более миллиона штук. Но затем план по холодному оружию пришлось несколько уменьшить – рабочих часто снимали в производства ножей и переводили на выпуск снарядов. Они фронту были нужнее. Тем не менее, для Уральского танкового корпуса златоустовцы все же сделали 10 тысяч «черных ножей» - все они были выпущены сверх плана. В подарок танкистам так же были выпущены не только ножи, но и портсигары, танковые часы, а так же простые, но незаменимые вещи – кирки и лопаты. Но именно ножи стали брендом Уральского добровольческого корпуса.

В Златоусте выпускали не только холодное оружие. По фашистам стреляли сделанные здесь пулеметы «Максим», винтовки и автоматы. 60 процентов авиационных пушек, установленных на штурмовиках Ил-2, имели уральскую прописку (как и авиационные часы). За годы войны в городе металлургов и оружейников было выпущено 144 марки новых легированных сталей. Под городом до сих пор существует сеть подземных сооружений. Здесь хранятся еще нераскрытые для нас тайны…

На «Каслинской аномалии» испытывали радиоаппаратуру для подводников и партизан

Если из Каслей запустить дрон в сторону озера Куташи, или подняться в воздух на дельтаплане, можно увидеть странный объект - правильные круги из деревьев. Объект сделан в виде созвездия Весы — два больших круга, и два маленьких. Он получил название «Каслинская аномалия». Что это на самом деле?

В этом месте во время войны был полигон, на котором в строжайшей секретности проводились испытания оборудования Харьковского радиозавода, эвакуированного в 1941-ом году. В центре каждого круга стоял радиопеленгатор, а вокруг были сделаны каменные насыпи. Испытатель с антенной и ранцем, в котором был прибор, ходил по насыпям, а радиопеленгатор определял азимутальные ошибки. Насыпи были сделаны для того, чтобы эти круги зимой не заметало снегом. На насыпях растут деревья, судя по спилам им 70-75 лет. Это все, что осталось от полигона.

Что мы знаем о заводе? В декабре 1941 гола завод выпустил первые 16 комплектов портативной коротковолновой приёмо-передающей радиостанции, которая использовалась для радиосвязи в партизанских отрядах в радиусе до 300 километров. Полностью завод заработал к осени 1942 года.

На предприятии разрабатывалась и выпускалась уникальная радиотехника. Это полевые коротковолновые пеленгаторы, приёмо-передающие радиостанции, передвижные пеленгационные пункты. За годы войны завод выпустил 4310 радиостанций. «Бурун-П» – первый в СССР стационарный подводно-лодочный пеленгатор. Пеленгаторы были приняты на вооружение ВМФ, выпускались заводом серийно в 1941-1944 годы. Все это было совершенно секретно! О том, что делали на заводе, знали немногие. И те молчали. Так и появился миф о «Каслинской аномалии».

Саткинский магнезит меняли на английские «Черчилли» и «Матильды»

Саткинское месторождение магнезита было открыто в конце XIX века. Трое предпринимателей, объединив капиталы, создали «Товарищество на вере» и открыли в Сатке предприятие по производству огнеупоров. Осенью 1901 года завод выдал первую продукцию. С тех пор праздник по случаю дня рождения завода торжественно отмечался 8 сентября - в этот день каждый получал подарок — один рубль и рюмку водки.

Жаль, что в советское время эту традицию отменили. Но поводы отметить свои трудовые победы у работников «Магнезита» всегда были. И продукция предприятия очень ценилась. Во время войны один вагон огнеупорного порошка из Сатки по ленд-лизу меняли на один английский танк. Сырье обменивали на технологичную продукцию. Это невероятно, но так было!

Первыми в СССР в октябре 1941 года с конвоем PQ-1 прибыли английские «Матильды». Эти 27-тонные машины были защищены 78-миллиметровой лобовой броней и вооружены пушками калибра 42 миллиметра. Для 1941−1942 годов «Матильда» была самой защищенной машиной, превосходившей даже советский «Клим Ворошилов»: ее могли «взять» только снаряды немецкой 88-миллиметровой зенитки. Противотанковым пушкам «Матильда» не поддавалась! Орудие «Матильды» не уступало нашей «сорокопятке», и до лета 1942 года поражало немецкие танки всех типов.

В нашу страну по ленд-лизу тысячами поступали английские танки «Валентайн», «Черчилль» и другие. Но во время войны саткинцы не слышали о таких танках. Они просто делали свое дело. Во имя победы.

О чем пели челябинские «Катюши»?

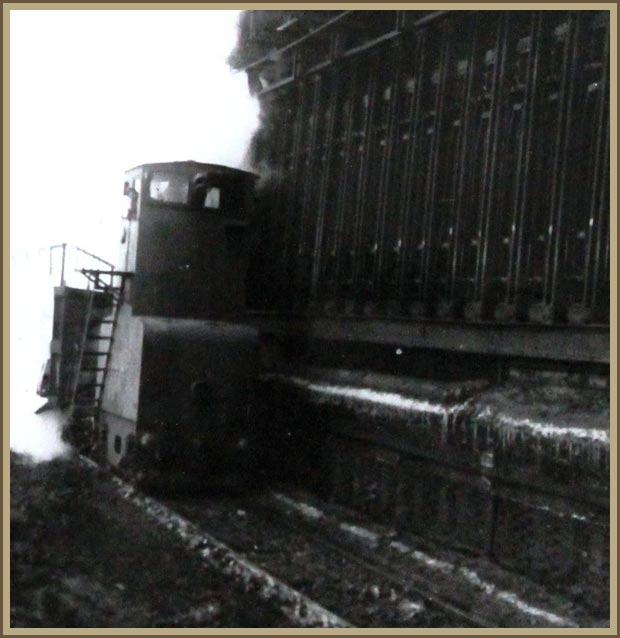

«Катюши» начали выпускать на челябинском заводе им. Д. Колющенко уже в июле 1941 года. Здесь, можно сказать, сменили орала на мечи – до этого на заводе делали плуги. Сначала на завод поступили чертежи реактивных снарядов РС-132. Реактивную установку, кстати, в виду секретности называли по этим буквам – Раиса Сергеевна. Иногда ее называли «мясорубка» или как-то еще, но никак не «Катюша». На заводе не представляли себе, как то, что они делают, может стрелять? Как идет запуск снарядов? Все держалось втайне, а собранную «Катюшу» видели очень немногие.

Главный конструктор завода Семен Тарасов вспоминал, что когда с фронта приезжали за гвардейскими минометами, они пытались спросить у офицеров, что за оружие выпускается в Челябинске? Но те были хорошо проинструктированы и молчали. Тогда их попросили как-то намекнуть. Приехавшие офицеры молча показали поднятый вверх большой палец руки.

Простота установки вводила всех в заблуждение. С рельсов сходят длинные снаряды, которые пролетают над головой, словно огненные копья. Эффект – потрясающий! А всего-то поворотная рама, направляющая ферма. В простоте и была гениальность этого оружия. Первоначально «Катюши» (БМ-13) устанавливали на тракторы «Сталинец», но они передвигались черепашьими темпами. Когда появилась возможность, минометы стали монтировать на базе автомобилей «Шевроле» и «Студебеккер».

Сборка «Катюш» проводилась в гараже на углу улиц Елькина и Труда. Отгружали их ночью, закрывали брезентом – как его назвали, капотом. Колонна выезжала на улицу Васенко, и оттуда – на вокзал. В газетах о новом оружии ничего не было, а рабочие завода так надеялись хоть что-то прочитать про них!

Только потом, через много лет, челябинцы узнали о первом удачном применении «Катюш» при обстреле станции Орша, когда снаряды попали в гущу эшелонов со снарядами. О том, как полк гвардейских минометов уничтожил 27 немецких танков и многое друге. Последняя песня «Катюш» прозвучала при штурме Берлина.

Партнер проекта

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов — ПАО «Уралавтоприцеп» — родоначальник отечественного прицепостроения, специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним.

Челябинский филиал АО «Издательский Дом «Комсомольская правда»

Текст: Сергей Смирнов

«КП-Челябинск» благодарит Объединенный государственный архив Челябинской области за помощь в подготовке материала.

На правах рекламы.

© 2020

Текст: Сергей Смирнов

«КП-Челябинск» благодарит Объединенный государственный архив Челябинской области за помощь в подготовке материала.

На правах рекламы.

© 2020